イベント: 2015年9月アーカイブ

「ラーニング・アーキテクチャー2015|建築、学びの冒険─大学の建築設計課題の動向展」のお知らせ

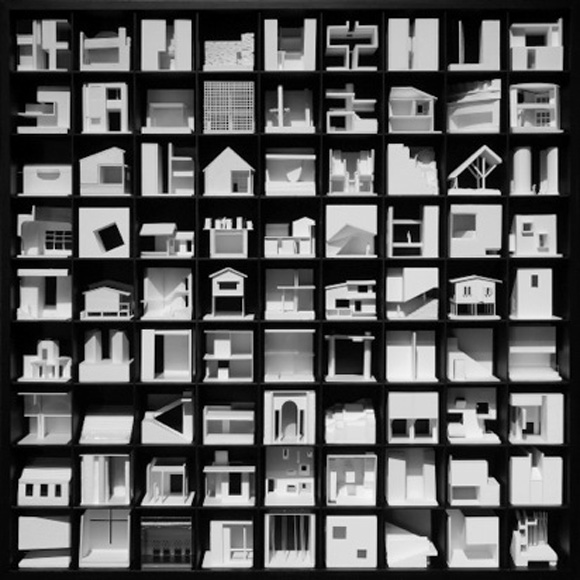

武蔵野美術大学(東京都小平市、学長 長澤忠徳)は、東京ミッドタウン内デザイン・ハブにて、第54回企画展「ラーニング・アーキテクチャー2015|建築、学びの冒険─大学の建築設計課題の動向展」を開催します。

大学建築系学科における「建築設計の課題」は、社会で展開する同時代の建築デザインや建設技術などの動向を反映し、つねに変化しています。近年、建築の領域にもコンピュータが普及することで造形の可能性が広がるだけでなく、生産・建設・完成後の運用までが設計段階で確認できるなど、さまざまな技術革新が進んでいます。また、設計と計画のプロセスに利用者や住民が参加することから、建築家の職能と主体にも変化が見られます。建築教育の現場では、建築そのものに対する捉え方や考えを学生に問いかけるという、多様な試みと冒険が始まっています。

本展覧会では、このような建築教育の動向と潮流を、特に建築教育を総合する「建築設計課題」にスポットを当て、紹介していきます。展示では、関東圏を中心とした建築系大学での建築設計課題の事例から、「課題とその意図」「設計の進め方と指導」、それに応えた「学生のエスキス(スケッチやスタディ模型)」および「最終成果物(模型・図面・グラフィック)」を一堂に集めます。設計(教育と学び)のプロセスを制作の流れに沿って紹介し、わかりやすく展示・解説しています。建築学生のみならず建築家、建築教育に関わる方々、そして建築や建築教育に関心をもつ一般とくに建築系大学に進学志望の受験生が、建築教育の現場と学びの実際を知ることのできる機会です。

なお、会期中の毎週土曜日には出展大学教員の建築家によるワークショップとレクチャーを開催します。初回のワークショップでは建築系大学生の参加者を募集中ですので奮ってご参加ください。

東京ミッドタウン・デザインハブ第54回企画展

「ラーニング・アーキテクチャー2015|建築、学びの冒険─大学の建築設計課題の動向展」

会 期:2015年11月20日(金) - 12月26日(土)

開館時間:11:00 - 19:00 ※初日は18:00まで

会 場:東京ミッドタウン・デザインハブ

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー5F

入場料:無料

主 催:東京ミッドタウン・デザインハブ

企画・運営:

武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ

武蔵野美術大学 建築学科

お問い合わせ先:

武蔵野美術大学 法人企画チーム

TEL : 042 - 342 - 7945

MAIL : kenkyu@musabi.ac.jp

<オープニングレセプション&プレス内覧会>

日 時:

2015年11月20日(金)18:00 -

<出展大学建築学科>

筑波大学芸術専門学群デザイン専攻建築デザイン領域

東京藝術大学美術学部建築科

東京大学工学系研究科・建築学専攻・Advanced Design Studies

東京理科大学理工学部建築学科

東洋大学理工学部建築学科

法政大学デザイン工学部建築学科

明治大学大学院理工学研究科

横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSA

早稲田大学創造理工学部建築学科

Architectural Association+東京藝術大学ワークショップ

武蔵野美術大学造形学部建築学科

<関連イベント>

参加大学の教員・建築家によるワークショップ、レクチャーを開催します。

会 場:インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター(東京ミッドタウン・デザインハブ内)

参加費:無料

情報は随時、武蔵野美術大学建築学科Facebook(https://www.facebook.com/arc.musabi)およびデザインハブ公式サイト(http://designhub.jp)にてご案内いたします。

【短期ワークショップ】

●中山英之・ミネソタ大学ワークショップ・ビヨンド

日 程:2015年11月20日(金)課題発表、11月21日(土)ワークショップ+講評会

参加定員:25名程度(対象:建築系大学生)

申込方法:arc@musabi.ac.jp宛にメールにてお申し込みください。件名を「ラーニング・アーキテクチャー/ワークショップ申込」とし、お名前、ご所属(大学/学科/学年)、電話番号、メールアドレスをお送りください。

申込締切は10月20日です。締切後メールにてご返信いたします。申込多数の場合は選考を行います。

【各大学建築学科の教員・建築家によるレクチャー】

参加方法:申込不要。直接、会場までお越し下さい。

1. 11/28(土) 17:00〜19:30

小渕祐介(東京大学工学系研究科・建築学専攻・Advanced Design Studies)、司会=菊地宏(武蔵野美術大学建築学科)

2. 12/5(土) 16:00〜19:30

貝島桃代・花里俊廣・加藤研(筑波大学芸術専門学群デザイン専攻建築デザイン領域)、トム・ヘネガン(東京藝術大学美術学部建築科)、吉村靖孝(明治大学大学院理工学研究科)、藤村龍至(東洋大学理工学部建築学科)、司会=源愛日児(武蔵野美術大学建築学科)

3. 12/12(土) 17:00〜19:30

小嶋一浩(横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSA)、高橋晶子(武蔵野美術大学建築学科)、司会=高橋晶子(武蔵野美術大学建築学科)

4. 12/19(土) 16:00〜19:30

渡辺真理(法政大学デザイン工学部建築学科)、古谷誠章(早稲田大学創造理工学部建築学科)、岩岡竜夫(東京理科大学理工学部建築学科)、中山英之(東京藝術大学美術学部建築科)、司会=布施茂(武蔵野美術大学建築学科)

武蔵野美術大学 設計計画Ⅲ

法政大学建築学科 松本文夫+渡辺真理スタジオ

中山英之(東京藝大)によるミネソタ大学のワークショップ

東京藝術大学建築学科+AAスクール(ロンドン)のワークショップ

|イベント|2015年9月28日 15:49 |ページトップ↑

訪問教授エンリック マシップ氏ワークショップのお知らせ

建築学科研究室では、11月9日(月)から13日(金)の期間スペインで建築家として活動するエンリック マシップ氏を招聘しワークショップと課外講座を開催します。

訪問教授エンリック・マシップ氏によるワークショップ

RURAL IS THE NEW URBAN, with the goal to explore a hybrid "RURBAN"

都市郊外の新しい環境とは?

...農村コミュニティのインフラを現代生活に活かす建築・架構・装置の提案

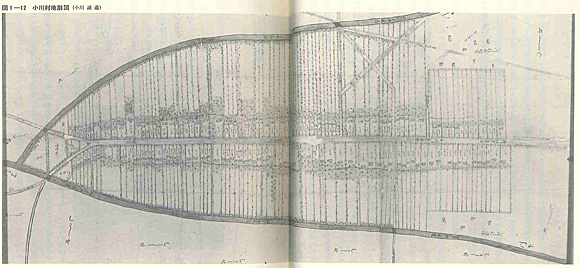

※17世紀に開村された小川村の地割図(ムサビ校地は左下玉川上水北に位置する)

武蔵野美術大学の建つ小平市小川町は、17世紀に開墾・開村された「小川村」の環境を今に伝えている。すなわち、南の「玉川上水」、北の「野火止用水」と中央を貫く「青梅街道」、そして屋敷林の背後に連なる「短冊状の農地」は、小平の住宅地・家並のあり方になお一定の法則を与えている。

民家の影に見え隠れする「小川用水」、畑と屋敷林の背後につづく「たから道(里道)」、畑を南北に横切る「赤みち」。350年あまり以前に地域の生活基盤を支えるためにつくられ、現在までひっそりと維持されてきている。

郊外に残された地域コミュニティのための用水や生活道路を再評価し新しい都市生活を活性化するインフラストラクチャーとして活用するための建築・装置を提案する。

開催期間:11月9日(月)〜13日(金)、および10月28日(水)

会場:工房3-201

対象学年:学部2年生以上

募集期間:9月9日(水)〜9月25日(金)16:00まで

応募方法:希望者は建築学科研究室にて参加者名簿に名前等を記入して下さい。

※後期授業期間中の開催となるため、授業スケジュールなどを留意して下さい。

言語:可能な限り英語でコミュニケーションを図ること。

参加資格:

・履修授業を優先しつつWSに全日(5日間)参加すること。

・履修授業とWS日程との重複の多い学生は参加できません。

・スタジオ担当教員の許可を取ること(3年生は後期開始時)。

募集人数:20名弱 (応募多数の場合、授業との重複を考慮して人数を調整)

プロフィール:

Enric Massip-Bosch | エンリック・マシップ・ボッシュ

EMBA | ESTUDI MASSIP-BOSCH ARCHITECTS | http://www.emba.cat/

1960年 バルセロナ生まれ

1985年 カタロニア工科大学学部卒業

1987~88年 東京工業大学大学院留学

「動く機械:篠原一男の住宅における設計戦略」博士論文

1996年 同大学博士課程修了

1985年~ 建築家として活動

1990年 EMBA建築設計事務所設立 代表

現在に至る

ワークショップ内容:

写真 左/たからみち、中/小川用水、右/屋敷林と畑の間を流れる用水

テーマ(仮)

- What does 'urban' mean nowadays, when virtual relationships are already very strong?

-Is there any 'rural' life still? Or are all of us living an 'urban' life?

-How come 'revegetalization' of the city (and its opposite 'demineralization') is becoming a global trend?

-Does this new hybrid condition prompt new typologies and new ways of life?

-Are we architects doing something about it?

【参考資料】

・『小平市史近世編』小平市史編さん委員会編、小平市、2012年

・『小屋の力』鈴木明ほか著、ワールドフォトプレス、2001年

・『メイド・イン・トーキョー』

貝島桃代・黒田潤三・塚本由晴著、鹿島出版会、2001年

・『コモナリティーズ』塚本由晴ほか著、LIXIL出版、2014年

主催:建築学科研究室(担当=鈴木明教授、高橋晶子教授、入江剛史助手)

|課外講座|2015年9月 9日 12:28 |ページトップ↑